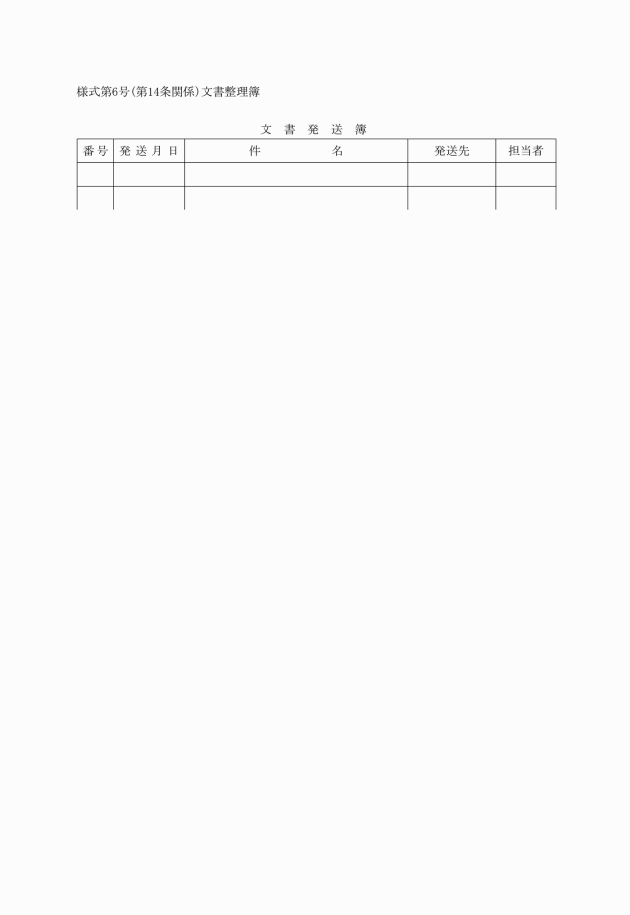

○山北町立学校行政情報取扱規程

平成13年12月7日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き、山北町立の小学校及び中学校及び幼稚園(以下「学校」という。)における行政情報の取扱いに関し必要な事項を定めるものである。

(事務処理の原則)

第2条 事務の処理は、文書によって行うことを原則とする。ただし、こども教育課長が認めた場合はこの限りでない。

2 行政情報事務は迅速かつ正確に処理し、整備をすることによって、事務能率の向上に資するよう努めなければならない。

(文書記述の原則)

第3条 文書を作成する場合は、山北町公用文に関する規程(平成元年山北町訓令第6号)を準用するものとし、平易かつ簡明に表現するように努めなければならない。

(行政情報取扱いの原則)

第4条 行政情報は、丁寧に扱うとともに、その受け渡しを確実に行い、汚染、紛失等しないように注意しなければならない。

(秘密保持の原則)

第5条 秘密文書は、特に綿密な注意を払って取扱い、当事者又は関係者以外の目に触れる場所に放置してはならない。

(行政情報の整理、保管及び保存の原則)

第6条 行政情報は、常に整然と整理し、必要なときに、直ちに取り出せるように保管し、又は保存しておくほか、行政情報の整理、保管及び保存にあっては火災、盗難等の予防の措置を講じ、重要なものは非常の際に持ち出せるように常に準備しておかなければならない。

(校長の職務)

第7条 校長は、その学校における行政情報を適正かつ円滑に処理するように努めなければならない。

(行政情報取扱主任)

第8条 学校に行政情報取扱主任を置く。

2 行政情報取扱主任は、事務職員をもって充てる。

3 行政情報取扱主任は、校長の命を受け、その所属する学校における次に掲げる事務を行う。

(1) 行政情報に関する事務処理の促進に関すること。

(2) 行政情報の整理、保管、保存及び廃棄に関すること。

(3) 文書の受領、収受及び配布に関すること。

(4) 行政情報に関する事務の指導及び改善に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、行政情報事務に関し必要なこと。

4 行政情報取扱主任が不在のときは、校長が所属職員のうちから命じた者が、前項各号に掲げる事務を代行することができる。

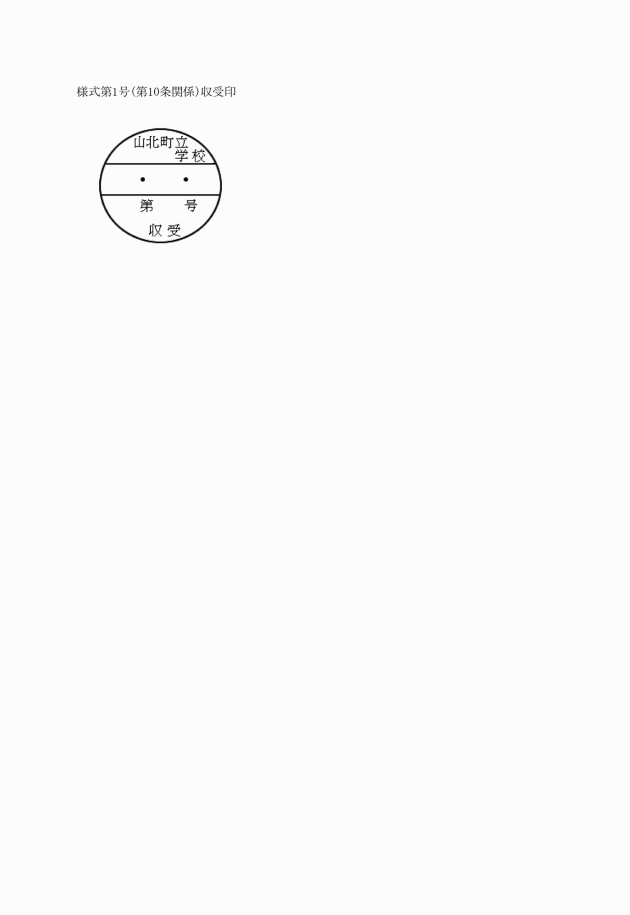

(文書の受領)

第9条 学校に到着した文書は、行政情報取扱主任が受領する。

2 会議その他の方法でその所属する職員が直接受領した文書は、速やかに当該文書を行政情報取扱主任に回付しなければならない。

(文書の配布)

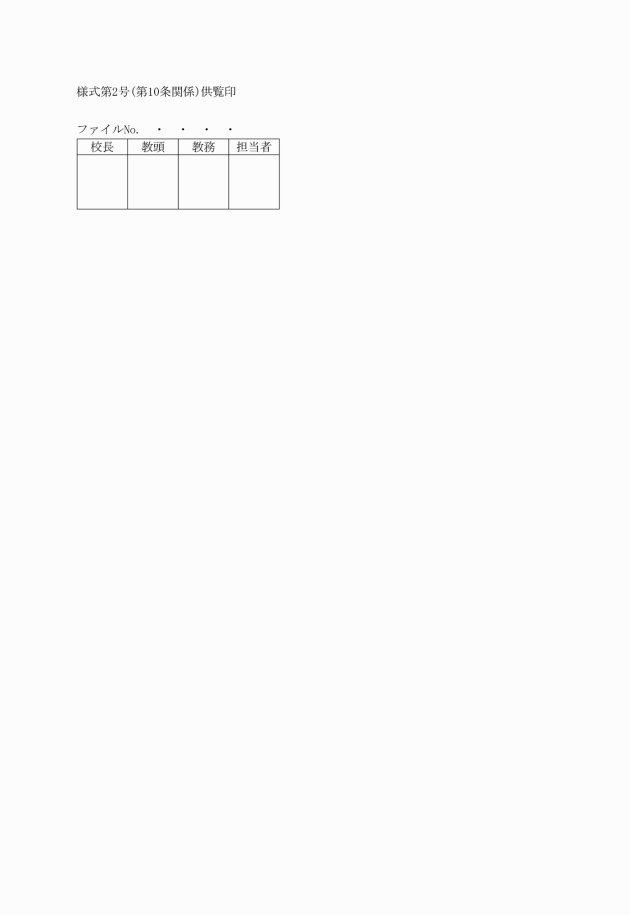

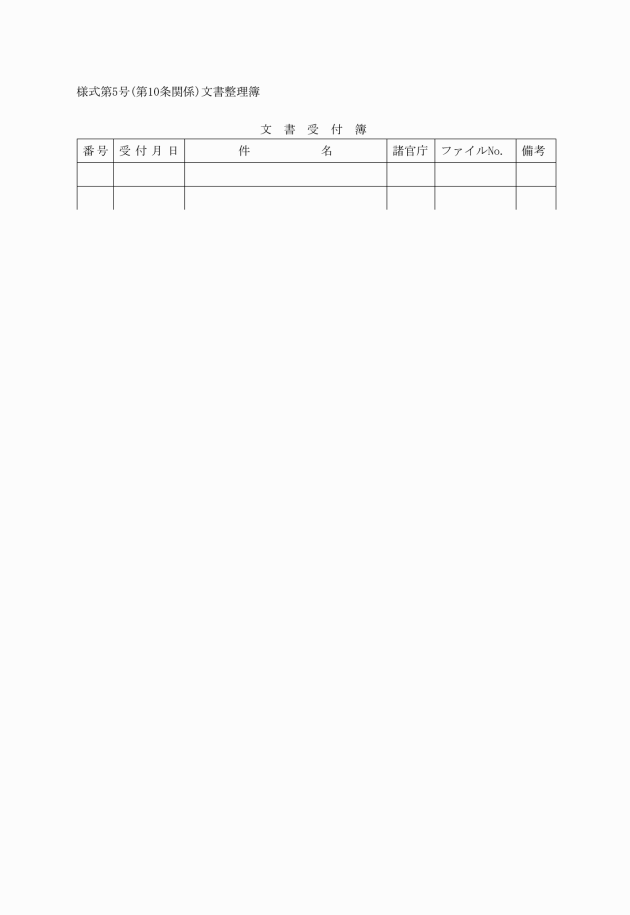

第11条 行政情報取扱主任は、収受した文書を校長等の閲覧に供し、その後速やかに担当者に配布しなければならない。

(文書の処理)

第12条 担当者は、行政情報取扱主任から文書の配布を受けた場合は、校長等の指示に従い、当該文書について起案し、校長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、単に受理にとどまる文書にあっては、その文書を関係職員に周知しなければならない。

3 担当者は、収受に基づかないで文書を発する場合には、起案により校長の決裁を受け、その指示にしたがって行わなければならない。

(起案の方法)

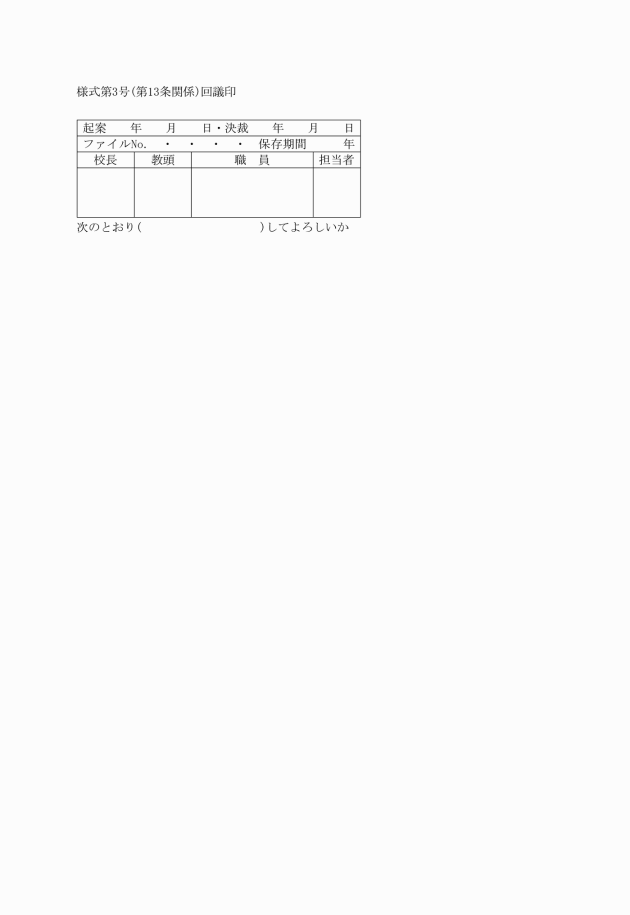

第13条 起案は、起案文書に回議票を添付して行うものとする。ただし、収受した文書に基づき起案する場合は、収受した文書の余白に回議印(様式第3号)を押印し、起案することができる。

2 文書の番号は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わり、学校ごとの一連番号とする。

(回議の方法)

第15条 回議票(印)は、当該関係者、行政情報取扱主任、教頭、校長に回議するものとする。

2 起案者は、回議票(印)で特に重要なもの、緊急を要するもの又は秘密を要するものについては、直接持参して回議しなければならない。

3 回議を求められた者は、その案件に異議がない場合は、回議票(印)の所定欄に押印し、又は署名しなければならない。

(代決及び後閲)

第16条 校長が不在で教頭が事務を代決したときは、回議票(印)の代決者として押印した箇所の上部に「代」と記載するものとする。また、代決の後において校長の閲覧に供する必要がある場合は、更に「後閲」と記載し、校長の閲覧に供しなければならない。

(決裁年月日)

第17条 起案者は、回議票(印)が決裁されたときは、原議の所定欄に決裁年月日を記入しなければならない。

(文書の日付)

第18条 文書の日付は、施行年月日を用いるものとする。

(公印の押印)

第19条 発送文書には、山北町教育委員会公印規程(平成11年教委訓令第2号)の定めるところにより公印を押さなければならない。ただし、軽易な文書については、公印の押印を省略することができる。

(保管用具)

第20条 文書の整理及び保管には、ファイリング・キャビネット(以下「キャビネット」という。)及びファイリング用具を使用する。ただし、キャビネットに収納することが不適当な文書については、それぞれ適当な用具を使用することができる。

(完結文書の整理)

第21条 担当者は、文書上の処理が完結したときは、当該文書を直ちに第25条に定めるファイル基準表によりファイル番号別に整理し、フォルダーに入れてキャビネットに収納しておくものとする。

2 文書を同一のフォルダーに収納するときは、完結年月日の最も新しいものが最前に位置するように、順に収納するものとする。

(完結文書の点検整理)

第22条 行政情報取扱主任は、キャビネットに保管中の文書について、ファイル基準表に基づき、点検整理を行わなければならない。

(完結文書の保管及び保存)

第23条 完結文書は、会計年度ごとに整理し、保管し、保存するものとする。ただし、暦年ごとに整理し、保管し、保存することが適当なものについては、暦年ごとに整理し、保管し、保存することができる。

2 前項に規定する会計年度又は暦年の帰属の基準は文書の完結年月日によるものとし、当該完結年月日は、施行した文書にあっては施行年月日、単に受理にとどまる文書にあっては周知に供した年月日によるものとする。(ただし、4月1日から5月31日までの間において施行する前年度の出納にかかる文書にあっては、前年度に帰属するものとする。)

3 完結文書は、原則として現年度及び前年度に係るものを整理し、保管するものとする。

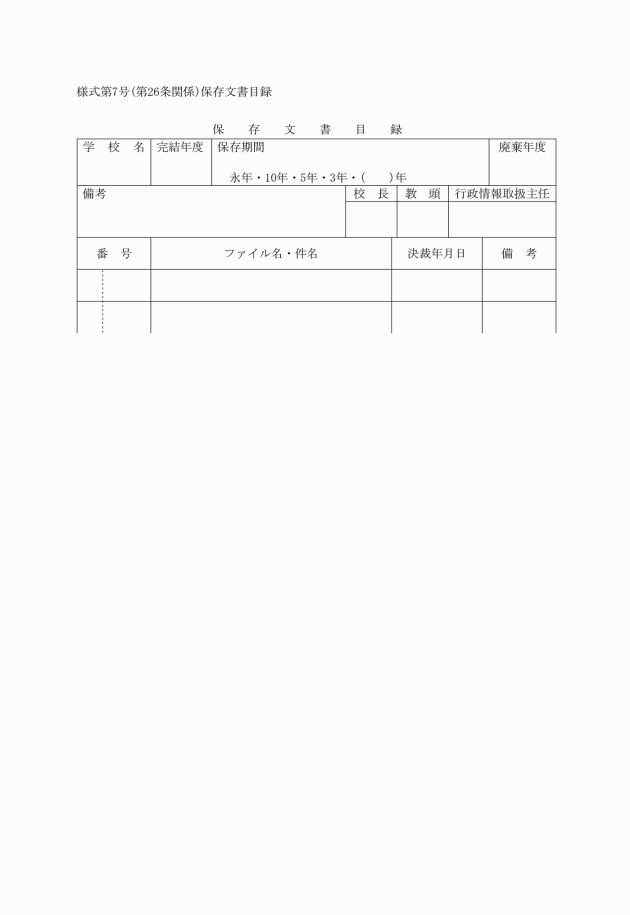

(保存文書の種別)

第24条 文書の保存期間の種別は、次の5種とする。

第1種 永年

第2種 10年

第3種 5年

第4種 3年

第5種 1年

2 前項の規定にかかわらず、法令に保存期間の定めがある文書の保存期間は、それぞれ法令の定める期間による。

3 文書の保存期間の計算は、その完結した日の属する年度の翌年から起算するものとする。ただし、暦年ごとに整理し、保管する文書の保存期間の計算は、完結年月日の属する年の翌年から起算する。

(ファイル基準表)

第25条 文書の分類、保存年限は、ファイル基準表によるものとし、別に定める。

2 ファイル基準表の作成又はその内容の変更は、校長が行う。

2 保存文書は、分類、年度別又は暦年別に整理し、保存しなければならない。

(職員の閲覧)

第27条 保存文書を閲覧しようとする職員は、校長の承認を得て、定められた場所で閲覧しなければならない。

2 閲覧文書は、いかなる理由があっても他人への貸与、抜き取り、書き込み、取替え、差し替え等をしてはならない。

(保管文書の廃棄)

第28条 校長は、次に定めるところによって保管文書を廃棄することができる。

(1) 保管を要しないもの 用済み後直ちに。

(2) 現年度限りのもの 年度終了後直ちに。

(3) 保管期間1年のもの 保管期間を経過したとき。

(保存文書の廃棄)

第29条 校長は、文書が保存期間を経過したときは、当該文書を速やかに廃棄しなければならない。

(廃棄の方法)

第30条 前2条の規定による文書の廃棄は、焼却、裁断等の方法により行うものとする。

附則

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成19年教委訓令第3号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

附則(平成25年教委訓令第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年教委訓令第4号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年教委訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(令和3年教委訓令第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年教委訓令第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。